بينما كانت الدكتورة سارة أبو، الناشطة المعروفة في قضايا المرأة، تطالع مقالًا كتبته عن الوطن ومعنى الوطنية، أرسلت إليّ تعليقًا لطيفًا فيه ما يُشبه العتب الهادئ، قالت ممازحة: “مقالك جميل يا دكتور، لكن يبدو أن الوطن عندك مذكّر أكثر مما ينبغي!” ضحكتُ من عبارتها الذكية، ثم وعدتُها وعدًا لا يُرد في حضرة القضايا العظيمة: سيكون المقال القادم عن المرأة… عن الوطن حين يُصبح أنثى.

لم يكن ذلك وعد مجاملة، بل استدعاءً مستحقًا لذاكرة وطنية طويلة، كانت فيها المرأة السودانية عنوانًا للنهضة، وصوتًا في الحكمة، ويدًا في الزرع، وظلاً في الجدب، وعمادًا حين تهتزّ الأعمدة. لم تكن تفصيلًا في الهوامش، بل الصفحة كلها. إن تأملت وجه السودان الحقيقي، رأيته مرسومًا في قسمات الجدّات، في انحناءة الأمهات وهنّ يعددن الزاد من اللاشيء، وفي عيون الفتيات الحالمات وهنّ يحملن الكتب فوق الرؤوس، والأمل في القلب.

المرأة السودانية لم تكن يومًا رداءً يُكمل لوحة الرجل، بل كانت اللون والملمس والعمق والضوء. حرثت الأرض، وطحنت الحب، وربّت الأجيال، وغنّت للحصاد، ودفنت موتاها بيدٍ ترتعش من الحزن، ثم نهضت لتكمل الطريق. أسّست لتراتبية اجتماعية مبنية على الاحترام والتماسك، لا على القهر والانكسار، وحافظت على الموروث، على طقوس الزواج والميلاد والوفاة، فغدت حارسة الذاكرة الشعبية، وراعية القيم.

في التاريخ، لم تكن الكنداكات أساطير، بل واقعًا يزهو به هذا الوطن. أماني ريناس منعت الإسكندر الأكبر من أن يمس تراب بلادنا، فانعطف شرقًا وهلك هناك. وأماني شخيتو رسّخت وجود المرأة في قلب السلطة لا في هامشها. وجاءت من بعدها مهيرة بت عبود، تزمجر بالحماسة، تحثّ الرجال على الشجاعة وتقول: “الرجالة الحارة ماها قولة… الرجالة عند الطعن، والضرب فوق البطون عقوله.” لم تكن الحكامات مجرد مغنيات قبائل، بل صانعات رأي عام، كنّ الصحافة المسموعة، ينشدن في الساحات، فيزرعن الشجاعة في صدور الرجال، ويرسمن ملامح الكرامة والصبر والاعتداد بالهوية.

وفي فضاء الأسرة، لا يُتّخذ قرار جوهري دون حضور المرأة، من الزواج إلى الطهور، من تدبير البيت إلى اتخاذ قرار العلاج. وقد رأيت ذلك حين كنت أعمل في إحدى المنظمات الدولية في كردفان بمشروع يخص صحة النساء. ظننا أن الشابات والزوجات هن مفتاح التغيير، لكن الحقيقة كانت بيد “الحبوبة”… الجدة التي لا يُنفذ شيء دون رضاها. وعندما وجّهنا رسائل التوعية إليها، تغيّر المشهد، لأن التأثير الحقيقي يسكن عند الجذور عند الحبوبه ، لا عند الأطراف.

وهنا، لا يسعني إلا أن أذكر جدّتي الحاجة “بت السيد”، التي كنّا نلقّبها بالمرأة الحديدية. كانت صاحبة رأي لا يُرد، وموقف لا يلين، وحكمة لا تُجادل. من أراد تمرير قرار في الأسرة، وجب عليه أن “يمرّ بها” أولًا ويشرب الشاي بالمحريب معها ، وهو مرّ المذاق، لكن في سبيل أن تُقضى الحاجة ان تستمتع به رغم مرارته! كانت حازمة دون قسوة، عادلة دون تزمت، صلبة دون استعلاء. وكانت كلمتها نصف النجاح، بل النجاح كله. رحمها الله، فقد كانت دولة من الأخلاق تمشي على قدمين. كنا معها حين كنّا ندرس في مدرسة خورطقت، وكانت تعرف تفاصيل كل ما يدور حولها. مات زوجها (جدّنا) وترك لها أبناءً صغارًا، فربّتهم حتى أصبحوا رجالًا و نجاحا ، وكانوا خير خؤولة لنا.

ومن كردفان أيضًا، أستدعي مشهدًا آخر، يوم كنّا في قرية ضمن مشروع لتدريب قابلات. قررنا أن نُدرّب قابلة واحدة لكل قرية. وفي نهاية الاجتماع كانت هناك امرأة مسنه متكأه علي ساعدها، رفعت المرأة مسنّة رأسها، وقالت بهدوء عميق: “طيب إذا الداية دي ذاتا عايزه تولد، البولّدها منو؟” سؤال لم يخطر لنا، لكنه هزّنا. فتحوّل القرار في لحظته إلى تدريب قابلتين. هكذا تُحدث الحكمة الشعبية أثرها، ببساطة لا تحتاج لخطابات و هكذا قد نتعلم من كل من حولنا مهما بلغنا من علم .

وفي إحدى الورش التي نُظّمت خارج السودان، تحدث بعضهم عن المرأة الإفريقية بوصفها مخلوقًا مسحوقًا تحت هيمنة الرجل. ابتسمت وقلت: “ربما في بعض السياقات، لكن المرأة السودانية تمرّ بثلاث مراحل تمنحها سلطة ناعمة لا يضاهيها قانون: في صباها يغلبها الحياء حتي تحسبه ضعفا و انكسارا ، وفي أمومتها تنازل الرجل ندّ لندّ، وفي كِبرها كجدة تُصبح المرجع والضامن والراعي. لا قرار يمر إلا من تحت عباءتها، ولا عرف يُقرّ إلا بعد إيماءتها.”

هذا لا يمنع ان هناك مناطق كثيره فيها المرأة اقل حظا و لم يصلها التعليم و قد هضمت حقوقها و تخضع لهيمنة الرجل و سطوته و تحتاج الي اعداد ،،الام مدرسة اذا اعدتها اعدت شعبا طيب الاعراق ،.

المرأة هي الأم، وهي الأخت، والجدة، والخالة، والعمة. وتحديدًا الأم، هي الوطن، هي محطة الوصول. كنتُ كثير الأسفار، أتنقل بحقائبي بين المطارات، ولا أشعر أنني وصلت الي نهاية رحلتي إلا عندما أدخل على غرفتها وأسلّم عليها. هناك فقط، كنتُ أشعر أنني وصلت. أما الآن، بعد رحيلها – رحمها الله – فقد أصبحت أسفارنا بلا نهاية، سفر متواصل لا يحمل في طياته طمأنينة الوصول.

وفي هذه الحرب القاسية، حملت المرأة السودانية وجعًا مضاعفًا. شُرّدت من بيتها، نُهبت ممتلكاتها، جرى اغتصابها في بعض مناطق النزاع في جريمة لا تُغتفر. كانت الحرب جرحًا لا يندمل، لكنها لم تكسر روحها. فالمرأة السودانية، كما عرفناها، تنهض من الرماد، وتبني من الركام، وتغزل من الحزن أملًا جديدًا.

وأنا أؤمن يقينًا أن مفتاح التغيير المجتمعي الجذري يبدأ من دعم المرأة، وتوعيتها، وتعليمها. لا توجد قيم في المجتمع دون امرأة حكيمة. أذكر أنني كنت في الأبيض، شمال كردفان، وكانت هناك جمعية “حواء” تقودها الأستاذة الجليلة عبلة مهدي. دعوني للانضمام إلى الجمعية، فسجلت اسمي، ووجدت نفسي في أول اجتماع، أنا الرجل الوحيد بين مجموعة نساء. من يومها، أصبحت نصيرًا لقضايا المرأة، ومهتمًا بالسياسات التي تدعم دورها وتحميها. فالتحية لنساء كردفان… والتحية للأستاذة عبلة.

وإذا انتقلنا من الحكايات إلى شواهد الواقع، نجد أن المرأة السودانية كانت دومًا في مقدمة النهضة. خالدة زاهر أول من طرقت أبواب الطب، وملكة الدار أول من كتبت الرواية، وعائشة الفلاتية ومنى الخير والبلابل حملن رايات الفن الرفيع. أما في السياسة، فقد برزت فاطمة أحمد إبراهيم، وسعاد الفاتح، وفاطمة عبدالمحمود، وبرزت أسماء أخرى مثل رابحة الكنانية، والميرم تاجا بت السلطان عجبنا، وليلى أبو العلا، وليلى زكريا، ووداد المحبوب… والقائمة تطول. بل كانت السودانية أول قاضية في الوطن العربي، وأول وزيرة، وأول مرشحة لرئاسة الجمهورية.

ومن النساء من لم يبلغهن التعليم، لكنهن تعلمن من مدرسة الحياة، واكتسبن حكمة يندر أن تجدها في الكتب. رأيت في قرى شمال كردفان نساءً تفوقن في قدرتهن على إدارة المجتمعات، ويفقن في حكمتهن بعض الأكاديميين والساسة.

لكل هذا، فإن الحديث عن المرأة السودانية ليس ترفًا بل ضرورة. لا نريدها مجرد مشروع رعاية، بل مشروع نهضة. نريد سياسات تحميها من الظلم، وتدفعها إلى الأمام، وتُحسن تمثيلها في كل المنابر. نريدها في البرلمان، وفي المختبر، وفي رئاسة الدولة، وفي مراكز القرار، لأن الوطن لا يقوم على ساق واحدة.

المرأة السودانية ليست ظلًا لوطن، بل هي الوطن حين يتجلى في حنان، وفي حكمة، وفي شجاعة لا تخطئها العين. هي التي تسند الجدار حين يتداعى، وتربّي الأمل حين يتيه، وتعيد ترتيب الخريطة حين تضلّ البوصلة. هي الوطن إذا مشى في هيئة أم، أو جدة، أو بنتٍ تحلم… وتحمل الحلم على كتفها، كأنها تحمل الوطن كله ،،

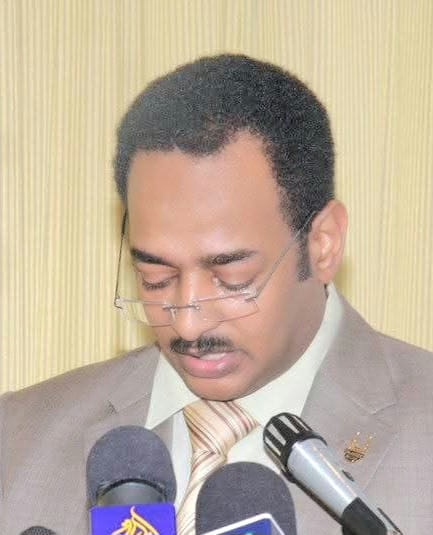

دكتور صلاح دعاك يكتب : المرأة السودانية وصناعة الأمل