لم تعد الحروب في زماننا تحرق المدن وحدها. لقد تجاوز لهيبها الجدران والأسقف ليحرق الإنسان ذاته، ويستنزف أعزّ ما نملك: الطاقة البشرية. لم تعد الحرب قتالًا بالسلاح فقط، بل صراعًا على البقاء، ونزيفًا في العقول قبل الأجساد.

و منذ اندلاع هذه الحرب العبثية، تحولت الخرطوم، من قلب نابض بالحياة، إلى جرح نازف لا يندمل. تفرّق أبناؤها في جهات الأرض، لا هربًا من الوطن، بل بحثًا عن شيء من اليقين، عن نجاة تحفظ لهم الكرامة، وتصون أسرهم من الذلّ والضياع.

أذكر في بداية الحرب، أن زارني رجل من أقاربي، من منطقة دار أم بلال بالقرب من مدني . كان رجلًا له حظوة ومكانة في مجتمعه، جادًا في مواقفه، حزين النظرات. علمت منه أنه سيغادر إلى مصر، وشعرت أن شيئًا من الحزن قد سكن صوته قبل وجهه. قال لي: “نحن في لحظة خاطفة، قررنا الخروج… تركنا كل شيء وراءنا… بيتنا، أرضنا، جيراننا… لكننا أردنا أن نحمي نساءنا”. صمت لبرهة، ثم أضاف: “والله، لم أكن أفكر في السفر قط، لكن حين تُهدد أعراضنا، تصبح الرحلة فرض عين”.

ثم روى لي قصة موجعة، عن رجل رأى مسلحين يهمّون بالاعتداء على ابنته الطبيبة. وعندما حاول الدفاع عنها، هدّدوه قائلين: “سنغتصبك أنت قبلها”. فما كان منه إلا أن أمسك بسلك كهربائي نزعه بقوه من مفتاح المروحه و وضع حدا لحياته في الحال أمام أعينهم . وحين رأوا المشهد المروع، فرّوا هاربين. لقد انتحر دفاعًا عن شرفه، في موقف تتكسر فيه الإنسانية، وتسقط فيه كل الأبواب. تلك لحظة تلخص قسوة الحرب: أن يُوضع الإنسان أمام خيارات كلها مرة، وكلها موت. صعب عليه أن يري عرض بنته ينتهك أمام عينيه ،،

الهجرة، هذه المرة، لم تكن لجوءًا مؤقتًا، بل بحثًا عن بديل كامل للحياة. لم يعد الناس يتحدثون عن العودة بعد أشهر أو أعوام، بل عن استقرار جديد، في مدن جديدة. بعضهم اشترى شققًا، وبعض الميسورين اقتنوا فيلات وأسّسوا أعمالًا وبدأوا حياة لا تشبه سابقتها. الخرطوم، التي كانت كرش الفيل ورمز السيادة، انهارت فجأة، وسقط معها وهم المركز الواحد، فصار للسودان مراكز متعددة، وحياة توزعت على أطراف البلاد، وربما صار في هذا الانهيار المدوي فرصة لإعادة البناء، ولكن هذه المرة يمكن ان تنتهز الفرصه لازالة التشوهات التي تحدثوا عنها كثيرا بين المركز و الهامش .

كنت قد كتبت مقالًا منذ سنوات بعنوان “ترييف المدينة”، أشرت فيه إلى كيف أن نزوح الريف إلى المدينة طمس معالم العاصمة، وجعل الريف مهجورًا و جعل انسان الريف يتسول ببضاعة في الطرقات لا تسمن و لا تغني من جوع ، بلا وظيفة تنموية أو إنتاجية. وقد تذكرت قول البروفيسور الشاعر محمد المهدي المجذوب، حين وصف إحدى المدن قائلًا إنها “لا هي قرية تبدو بداوتها، ولا هي بندر”، فتنطبق كلماته على الخرطوم بكل مرارة في ذلك الوقت .

وما يزيد الجراح عمقًا، أن كثيرًا من المدن التي لم تصلها نيران الحرب، لم تكن أكثر رأفة. بل زاد فيها الجشع، وتضاعفت تكاليف المعيشة، وارتفعت الإيجارات، وأصبحت الحياة فيها اختبارًا يوميًا للصبر. وفي مفارقة مؤلمة، باتت دول الجوار أكثر رحمة من مدن الداخل، فغادر الناس إلى مصر والخليج وتركيا وأوغندا، وفي حقائبهم ما تبقى من أحلام، وفي جيوبهم ثقوب تتسع كل يوم، وفي قلوبهم أمل يتضاءل.

أذكر جدي – الشيخ بشير التجاني حسب الله له الرحمه و المغفره ،، وكان تاجرًا من الطراز الرفيع، منظمًا لا يُشق له غبار و اديبا خطيبا يهز المنابر بخطابه – قال لي يوما و انا اتناول معه وجبة الغداء : “إذا كان صرفك سداسي ودخلك خماسي، فأعلن الإفلاسي”. في اشاره أن يكون دخلك أكبر من مصروفك و الا افلست ،، واليوم، كثير ممن هاجروا لا يملكون دخلًا ثلاثيًا ولا رباعيًا، بل يعتمدون على تحويلات من أبنائهم المغتربين، في رحلة أصبحت مفتوحة النهايات، او لاجل غير مسمي .

ومع ذلك، بدأت مسيرة العودة في الفترات الأخيرة، لكن الأهم من العودة، هو أن نوفر أسباب البقاء، وأن نبني سياسة تُقنع الناس بالاستقرار والمشاركة في البناء، وتبعث فيهم الأمل. فالناس لم يعودوا يحتاجون إلى شعارات عن حب الوطن فقط مع اهميتها. ، بل إلى خطط واقعية، وبرامج طموحة، تعيد إليهم شعور الانتماء، وتمنحهم سببًا للبقاء، خاصة الأجيال الجديدة التي باتت ضحية تشويش كبير.

وهنا يُطرح السؤال الأكثر إلحاحًا: كيف نمنع ما تبقى من طاقاتنا البشرية من التحول إلى طاقة مهاجرة لا تعود؟ كيف نربط الإنسان مجددًا بوطن ما زال يحاول أن ينهض من تحت الركام؟

لعل أول الطريق هو أن نعترف بأن السودان ليس الخرطوم وحدها، وأن التنمية المتوازنة لم تعد ترفًا، بل ضرورة وطنية. يجب أن يُعاد توزيع الثقل السكاني والاقتصادي، وأن تُمنح الأسر التي لا ترغب في الرجوع للعاصمه او تريد مواصلة استثماراتها في الولايات أراضي سكنية مخططة في مدن مثل بورتسودان، عطبرة، القضارف، ود مدني، و سنار و كوستي و الأبيض نيالا، الفاشر، الجنينة. قطعة الأرض هنا ليست مجرد تراب، بل وعد بإمكانية البدء من جديد، وأن لا يكون الرجوع إلى الخرطوم شرطًا للحياة بل يمكن ان تواصل عملك و جهدك من اي بقعة في الوطن و هناك الكثيرون الذين يرجعون لكن ليس بالضرورة كلهم .

وإذا مُنحت هذه الأسر أيضًا وسائل إنتاج مناسبة – كعربات بأسعار رمزية، أو إعفاءات جمركية – فإنها ستعيد بناء حياة جديدة بكرامة. كذلك فإن وجود مصانع ومخازن ومدن صناعية موزعة بحسب الموارد الطبيعية سيضمن توازن التنمية واستدامتها. لماذا لا تُقام مصانع تعليب الطماطم في طابت؟ ولماذا لا تُصدر المانجو من أبوجبيهة، والليمون من بارا؟ ولماذا لا تكون الفواكه السودانية مصدرًا للعالم العربي، كما تفعل فيتنام وأمريكا الجنوبية؟ فقد وجدت الليمون الفيتنامي في مولات العثيم في السعوديه و الموز من امريكا الجنوبيه و مناطق بعيده فلماذا لا يصدر من أرض يرويها نهر من انهار الجنه ،

لقد رأيت بنفسي حجم التعدي على الغابات بعد توقف إمداد الغاز، ورأيت الحياة البرية تتلاشى، والطيور تهاجر مع صوت البنادق و هدير المدافع . رأيت الغزلان وقد اختفت، والأشجار وقد جُرفت، فتذكرت حديث والدي – رحمه الله – عن رحلة صيد مع العم أحمد إبراهيم الذي كان مولعا بالصيد ،فذهبا للصيد في منطقة الشرّاب قرب مدينة المجلد حيث ذهبا و اصطادا عدد من الخزلان و نمر مرقط صنع منه مركوبا لبسه في في ليلة زواجه و كانوا لا يذهبون الا بعد أن يأخذون اذنا للصيد و الا اذا قابلهم خفر الحياة البريه فيدفعون مخالفة و ربما صودرت بنادقهم المرخصه ، حين كان للصيد أدبياته، ومواسمه، وخفراؤه الذين يحمون التوازن الطبيعي. أما اليوم، فالغابة مستباحة، والثروة الحيوانية على حافة الانقراض، فهناك تحديات كثيره تواجه حرص الصيد مع اجتهادهم المعروف،،

الاقتصاد كذلك ينزف. الجلود تُرمى و لا توجد مدابغ حديثه تحيل هذه الجلود الي ثروة قومية نغذوا بها العالم ، رغم أن الخرطوم وحدها كانت تذبح قرابة عشرة آلاف رأس من الأغنام يوميًا، وألفي بقرة. اللانعام تصدر حيه ، فلا توجد مسالخ بمواصفات عالميه نصدر منها اللحوم للعالم ، فعندما نصدر الأنعام حيه فنخسر معها استثمارات فرص التجميد والتصنيع والتغليف. وما أكثر الحزن حين ترى الصمغ العربي والكركدي والتبلدي تُصدّر خامًا، ثم تُصنع في الخارج وتُعاد إلينا دون اسم أو هوية. و تصدر الي العالم و تحمل اسم دولة اخري ليس لها علاقة بالزراعة و لا توجد بها غابه ،،

إذا أردنا أن نعيد الإنسان إلى الوطن، فعلينا أن نعيد بناء منظومة الوطن. نحتاج إلى إعادة النظر في سياسات الصناعة والاستثمار، إلى مدن صناعية مكتملة بالبنية التحتية والكهرباء والتبريد ومراكز البحوث. نحتاج إلى ربط الجامعات الولائية بالحكومات المحلية، لتقديم دراسات مسنودة علميًا، ولتحويل العقول المهاجرة إلى طاقة فكرية تُسهم في البناء، بدل أن نخسرها للأبد. و الجامعات الولائيه ضربت مثلا في هذه الحرب فقد استضافة كل الجامعات التي تضررت بالخرطوم و أصبحت المأوي و المسكن لكثير من طلاب الجامعات و ضمنت استمرار التعليم العالي في هذه الحرب ،و قد اثبتت أن لها حوبه و كانت حوبتها في هذه الحرب،،

فكثير من الدول خرجت من الحروب، لكنها لم تتعافَ، لأنها فقدت عقولها. ونحن لا نحتاج إلى إعادة ما كان، بل إلى صناعة ما يجب أن يكون.

نعم، الحرب محنة ، لكن يمكن ان نحولها الي منحة أيضًا. فرصة لإعادة التخطيط، لإزالة التشوهات، لبناء وطن عادل لا يوزع التنمية دون دراسات موثقه ، بل بالحاجة. وطن يُعيد الإنسان إلى قلب المعادلة، ويمنحه مساحة للانتماء، في المركز كما في الأطراف، في الأمل كما في الألم.

… وفي الختام،

ليس هذا المقال بكاءً على أطلال وطن منهك، بل هو نداء صادق لإعادة الاعتبار للإنسان السوداني، ولإشعال جذوة الانتماء من تحت ركام الحرب والشتات. فالطاقة البشرية ليست رقمًا في معادلات النزوح، بل روح الوطن، وصانعته، وبانيته. لا تنهض الأوطان بالخطب المؤثره وحدها مع اهميتها، بل بالسياسات التي تحترم الإنسان، وتمنحه سببًا للبقاء، وفرصةً للبناء، ومساحةً للكرامة.

نحن بحاجة إلى أن نؤمن بأن الوطن ليس ترابًا فقط، بل فكرة نزرعها في قلوب أبنائنا، نرويها بالأمل، ونحميها بالعدل. وإذا أردنا أن ننهض من هذا الجرح الكبير، فليكن شعارنا: “من هنا نبدأ… بوطن لا يُنسى، وإن غبنا عنه، ولا يُهجر، وإن اختلفنا حوله.”

دعونا نربّي أبناءنا على أن السودان ليس مجرد خريطة، بل انتماء لا يتبدد امام عروض اللجؤ و الهجره ، وهوية لا تُباع، وأرض لا تضيق بأحلامنا… مهما اشتدّ الظلام ،،

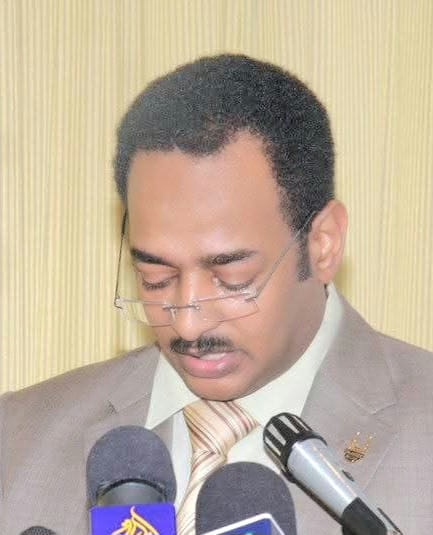

دكتور صلاح دعاك يكتب : الوطن المعلق بين المنافي .. و الطاقة البشرية المهدرة